Colloque international Agadir et le commerce maritime international à partir du 15ème siècle

Agadir était connue des Européens depuis fort longtemps. Aux XIVe et XVe siècles, les cartes marines européennes indiquent le lieu sous le nom de Porto Mesegina (port de la tribu locale Mesguina). C’est à partir de ce temps que l’histoire d’Agadir commence à l’échelle international

En 1505, les Portugais construisent au même lieu, qui se situe au pied de l’éperon qui domine la baie d’Agadir, un comptoir commercial et une forteresse à laquelle ils donnèrent le nom de Santa Cruz do Cabo do Aguer (Sainte Croix du Cap Guir). Cet emplacement devint plus tard le Quartier Founti (dont l’origine est probablement le mot portugais Fonte qui veut dire fontaine).

En 1541, le Sultan Saâdien Mohamed Cheikh, édifie au sommet du même éperon, à environ 230m d’altitude, la forteresse (Kasbah) d’Agadir Oufella qui allait mettre fin à l’occupation portugaise de Santa Cruz.

Il faut dire que les places fortes portugaises, dont Santa Cruz, qui formaient aussi des ports longeant les côtes marocaines de l’Atlantique, furent le point de départ de l’extension des circuits maritimes commerciaux vers les Indes et la conquête de nouveaux territoires..

Malgré la vocation militaire de ses places fortes portugaises, l’état de guerre n’était évidement pas permanent. Il existait, notamment au moment des périodes de trêves, de contacts pacifiques favorisant les échanges commerciaux entre les Portugais et les tribus voisines

Outre la position maritime stratégique d’Agadir, les richesses poissonneuses, agricoles et minières de son territoire, engendrèrent une prospérité économique et commerciale considérable. Agadir, qui jouissait d’une bonne réputation au niveau international, fut l’objet de convoitises des Européens. Les négociants hollandais, danois, français, anglais, portugais et espagnols ne cessèrent de s’y disputer l’influence. Aux XVIe et XVIIe siècles, le port d’Agadir, devenu le débouché du Soudan ouvert au commerce européen, est un grand port de transit et d’échanges des marchandises européennes contre les produits du sud marocain (notamment le sucre de Souss) et d’Afrique subsaharienne (surtout l’or venu de l’ancien Soudan). On note que « le port d’Agadir avait enregistré sous les Saâdiens, ses plus grandes rentrées douanières, compte tenu des avantages fiscaux accordés à l’exportation ». On souligne aussi qu’à ce port, « l’activité de l’exportation concernait essentiellement le sucre de la région de Souss qui était très sollicité en Europe. ».

Les activités commerciales maritimes internationales du port d’Agadir étaient donc très denses à l’époque saadienne. Le sucre formait la base de ces activités commerciales. Sa culture était très florissante dans la région de Souss. Les plantations et les fabriques appartenaient à l’Etat saadien, qui les faisait exploiter et gérer par des concessionnaires constitués essentiellement de juifs du Maroc. La présence de la communauté juive à Agadir devrait être contemporaine de l’émergence de cette l’industrie sucrière saadienne, voire probablement bien avant, puisqu’on pense que les juifs étaient déjà engagés commercialement avec les Portugais installés à cette localité depuis le début du XVIe siècle. Le nombre de commerçants juifs devrait être considérable à cette époque, vu le rôle important qu’ils jouèrent dans le commerce international de la dynastie saadienne. La kasbah d’Agadir Oufella comportait un quartier juif (Mellah), détruit par le séisme de 1960. On sait peu de choses sur ce mellah, et la date de sa fondation reste méconnue. Il faut souligner que lors des travaux archéologiques effectués en dehors de la kasbah, nous avons mis au jour un cimetière juif comprenant des tombes qui paraissent très anciennes.

De nombreux témoignages historiques et archéologiques révèlent la célébrité d’Agadir et l’importance de son commerce international. El Oufrani (1669-1743) écrit dans son ouvrage La Nozhet el Had, que les sultans Saâdiens faisaient venir le marbre de Carrare ( Italie) qu’ils payaient en sucre « poids pour poids »,.Une plaque de marbre placée actuellement au-dessus de la porte d’entrée de la kasbah d’Agadir Oufella, porte une inscription hollandaise «Vreest God ende eert den Kooning», qui signifie «Crains Dieu et honore ton roi», et la date 1746. Cette plaque appartenait à un comptoir hollandais installé à Agadir. Le renforcement des relations commerciales avec l’Angleterre va aboutir à la création en 1583 de la ”Barbary company”.. Le sucre marocain était très sollicité en Angleterre, et « la reine Elizabeth ne veut que le sucre de Souss sur sa table ».Les sources historiques .soulignent que les relations commerciales avec le Danemark étaient aussi étroitement liées, La célébrité d’Agadir dans ce pays en témoigne la gravure du Danois Peter Haas, parue à Copenhague en 1779. Les grandes villes italiennes, Gènes en particulier, dominaient, sous la protection des Portugais, les marchés de la côte atlantique du Maroc, notamment dans des ports de Souss,.

Après une époque de prospérité sous les règnes des Saadiens et les premiers Alaouites, Agadir commence à décliner à partir de 1765, date de la construction du port de Mogador (actuelle Essaouira), qui remplace celui d’Agadir.

A la fin du 19e siècle, Agadir reprend sa place économique et stratégique d’antan. Des commerçants allemands, notamment les frères Mannesmann, s’installèrent dans le Souss, et y occupèrent les terres cultivables et les mines destinées à l’exportation.

L’importance d’Agadir se manifeste une autre fois en 1911, pendant le conflit franco-allemand relatif à l’occupation de cette localité stratégique (Crise d’Agadir de 1911), notamment avec l’arrivée du navire de guerre allemand «Panther ». En 1913, les troupes françaises débarquent à Agadir Oufella, après le règlement de ce conflit, suite à l’abandon de la France d’une partie du Congo à l’Allemagne.

En 1960, Agadir fut ravagé par un violent séisme. Les deux quartiers d’Agadir Oufella, la kasbah et Founti, furent totalement détruits.

Il faut souligner qu’Agadir Oufella était, durant son occupation, symbole de tolérance et de cohabitation des trois communautés, musulmane, juive et chrétienne, qui y vivaient harmonieusement, comme en témoignent encore les vestiges de cette belle époque de son histoire.

Malheureusement, cette riche et longue histoire d’Agadir qui s’étale sur plusieurs siècles, est encore mal connue. D’habitude on réduit l’histoire de cette ville à sa dernière phase, comprise entre le début du protectorat français et la date du séisme de 1960.

L’un des ’objectifs de ce colloque est de mettre en exergue l’histoire profonde de la ville d’Agadir, et de mieux connaitre l’importance de son commerce internationale d’antan.

Les axes proposés sont :

– Les puissances maritimes européennes et Les côtes atlantiques du Sud du Maroc depuis le 15ème siècle.

– Agadir dans les circuits maritimes internationaux à l’époque moderne

– Agadir en tant que port de transit et d’échanges de produits/marchandises entre l’Afrique et l’Europe à l’époque moderne

– Commerçants juifs d’Agadir et le commerce maritime international

– Agadir dans les traités de commerce maroco-européens de l’époque moderne

– Traces archéologiques de la présence européenne à Agadir et la région à l’époque moderne

– Tourisme archéologique et développement local

Equipe de Recherche :

Archéologie Patrimoine Développement(ERAPD)

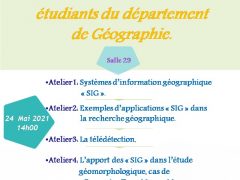

Calendrier

– Envoi des résumés de communications: jusqu’au 20 septembre 2016

– Envoi des textes de communications : au plus tard le 30 octobre 2016

– Date du colloque : 24- 26 novembre 2016 à Agadir

– Comité d’organisation :

– Equipe de Recherche : Archéologie Patrimoine Développement

– Comité scientifique du site d’Agadir Oufella

– Doctorants et étudiants en Master Patrimoine et Développement, participants au projet de mise en valeur du site d’Agadir Oufella

– Contact : Abdelouahed OUMLIL, coordinateur du colloque

(+212)(0)6 61 74 03 06